师大新闻网讯 4月13日,中国青年网刊发题为“心心点灯,照亮童眸”的报道文章,讲述了我校心理学院2023级硕士研究生徐佳惠自2020年以来通过乡村支教、社会调研、心理辅导等方式助力乡村儿童心理健康教育的生动事迹。徐佳惠把青春的足迹留在乡村,用心和孩子们搭建起爱的桥梁,深刻感悟到,“教育不是单方面的点亮,而是让每个孩子的眼眸都能折射出自己的光芒。”

报道链接:https://t.m.youth.cn/transfer/index/url/df.youth.cn/dfzl/202504/t20250413_15939956.htm

全文如下:

心心点灯,照亮童眸

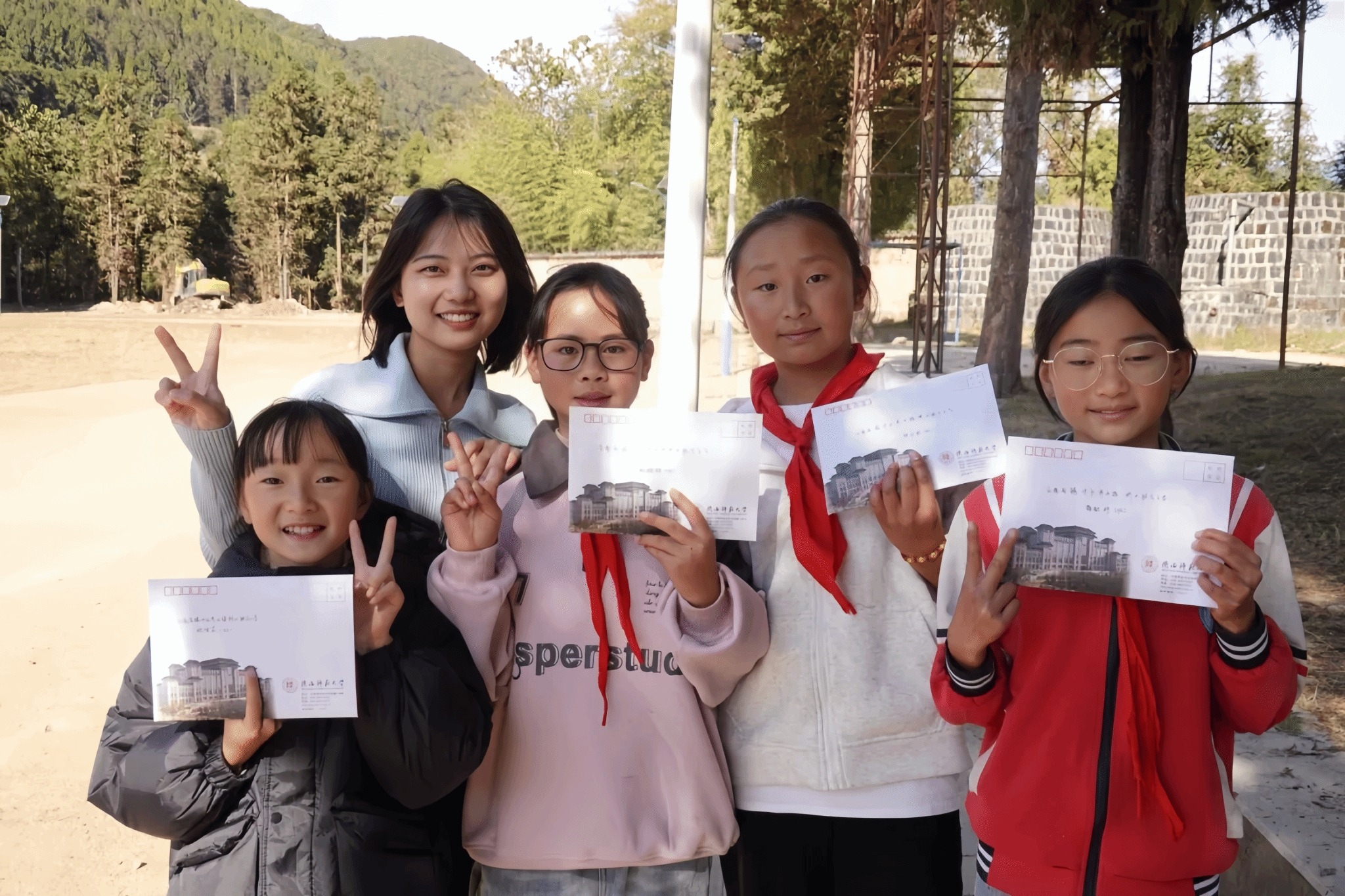

徐佳惠与孩子们在一起。陕西师范大学供图

中国青年网讯 朝霞漫过滇西群山,位于云南省腾冲市界头镇的桥头联合小学亮起微光。教室屋檐下悬着半截生锈的铁轨,“叮铃铃”一敲,声音荡开浓浓的山雾,这所藏在国境线旁的小学开启了新的一天。

2020年初秋,陕西师范大学心理学院2023级硕士研究生徐佳惠带着支教的梦想来到这里。打开教室门,几个孩子正踮着脚擦黑板,全班三十几双眼睛一齐看向她,“他们的眼睛特别亮。”一想起初见的瞬间,徐佳惠的眼里也闪着亮光。

2300公里外是徐佳惠的家乡陕西延安,那里也有群山环绕。“小时候爸妈常不在家,我和村里的小伙伴一起跳房子、打沙包,黄土高原的沟峁山梁就是我们的乐园。”后来徐佳惠去市里读中学,几年后回去,儿时的玩伴有的打工去了,有的结婚了,再难相聚。赴西南边陲支教,便是她的“心灵补缺”之旅。

徐佳惠与孩子们在一起。陕西师范大学供图

本科学法学的徐佳惠起初被安排教美术、音乐。暴雨突袭的午后,她用山竹壳教拓印画,孩子们蘸着泥浆在废报纸上摁手印。光线昏暗的教室里,她打开手电筒,光影交错中,满墙的小手掌化作飞舞的“萤火虫”。“小徐老师说我手心有座火山,一照就喷星星。”班上的孩子小烁兴奋地说。

很快,徐佳惠的用心被学校的前辈们看在眼里,她也被委以教语文的重任。语文课上,徐佳惠发现蜷缩在教室第三排的留守孩子小信心不在焉,反复揉皱着作业本,她瞥见皱巴巴的纸上泛红的“想爸妈”几个字。课后,她将批语画成牵手小人。

徐佳惠和孩子们的心一点点靠近,“除了传授知识,乡村的孩子尤其是留守儿童,可能更需要心理上的引导和关爱。”

2022年7月,整整两年支教,在徐佳惠满眼的湿润中画下句号。但这次归来,促成了徐佳惠的一次全新出发——学心理学,更好地帮助乡村的孩子!她报考了陕西师范大学心理学院心理健康教育专业的研究生。

“老师,你能回来陪我们拍毕业照吗?”2023年夏天,研究生入学前夕,徐佳惠接到孩子们的视频电话。看见曾经带过的娃们转眼就要毕业了,徐佳惠瞬间破防,“好!老师答应你,你们都乖乖学习,等我回去!”带着新的身份再次赴滇。

读研期间,在就读学院党委的支持下,徐佳惠联系所在支部党员同学开设了10余节线上团辅课,听课的乡村儿童累计200余名;开通的解忧信箱,收到36封信件。“我是李自翔,我的字还没写整齐,但我会一直努力”“我是姚立富,常想超过跑在我前面的同学,可总是被他超过”“我是孙庭珍,我想抱一下徐老师”……这些来自远方的信,写满了孩子们点滴的成长。

徐佳惠与孩子们在一起。陕西师范大学供图

2024年暑期,又一次出发。这一次,徐佳惠带领心理学院“心育青春”实践团队深入榆林绥德,为5个社区的118名留守儿童搭建起“心灵方舟”。混龄教室中,最小的孩子幼儿园,最大的六年级。面对他们,徐佳惠构建起“乐器小组”协作模式,“看到10岁孩子握着5岁娃娃的手教认音符,我触摸到了教育最本真的温度。”

从前期充分准备,到实地深入调研,328份问卷,25节心理团辅课,这份凝结着徐佳惠团队教育深情的当地儿童心理健康调研报告,最终以高分获评校级优秀等级。

2024年底,闲不住的徐佳惠又踏上“三顾桥头”的列车。这一次,她还把心理小课堂和心理健康调研搬到桥头联合小学。“积极心理暗示”环节,孩子们在彩纸上写下“我会飞得更高”“我是最棒的”“只要坚持,我一定能进步”……彩纸叠成的纸飞机飞向蓝天,孩子们笑着、跳着、欢呼着鼓掌。“这姑娘眼里有光,能照进孩子们心里最柔软的褶皱。”一旁的校长王志萍止不住地动容。

“孩子们之所以不愿意学习,往往是因为在学习过程中遇到了一些不好的体验。”徐佳惠说。走之前,她将精心准备的课件共享给学校的教师们:“情绪调节”“寻找我的好伙伴”“我爱学习”等心理小妙招。“教育不是单方面的点亮,而是让每个孩子的眼眸都能折射出自己的光芒。”徐佳惠说。(周健 秦梦圆)